早在今年2月,人力资源和社会保障部与国家市场监管总局、国家统计局联合发布了16个新职业,“装配式建筑施工员”位列其中。近年来,国家和地方层面陆续出台一系列政策鼓励装配式建筑发展,装配式建筑由此成为行业关注重点方向,特别是住房和城乡建设部发布《“十三五”装配式建筑行动方案》《装配式建筑评价标准》后,全国31个省(区、市)相继出台了系列关于推动装配式建筑发展的文件,从政策、规划、标准等层面为装配式建筑发展保驾护航,也由此催生了一大批装配式建筑示范项目、示范基地。这一新职业的发布,让建筑工人有了新的奋斗目标和方向,工作环境的改善,成长机会的增加,也逐渐吸引更多年轻农民工从事建筑业。

6月的长春,正值建筑施工旺季,走进地铁万科西宸之光项目工地,第一印象就是整洁、人少,不像正在抢抓工期。实际上,因为采用了装配式施工方法,不到10人仅用7天的时间就能完成一层楼的工作量,速度飞快。

“盖房子就像搭积木,这种新技术改变了农民工的工作方式,帮助我们向产业工人的身份转变!”正在施工中的朱春雨高兴地对记者说。眼下,装配式建筑施工如火如荼,为工地带来哪些变化,对建筑工人们又产生哪些影响?记者对此进行走访。

新技术带来难得的成长机会

在塔吊的配合下,3名农民工扶着预制好的墙面,对准钢筋落下,再矫正好与地面的垂直度,不到10分钟,一块宽1米左右的墙面就安装好了。

“第一次见这种施工方式时就惊呆了,上网查资料了解到这将是建筑业未来发展的必然趋势后,我就想一定要把技术学到手,以后就靠它吃饭了。”朱春雨笑呵呵地说。

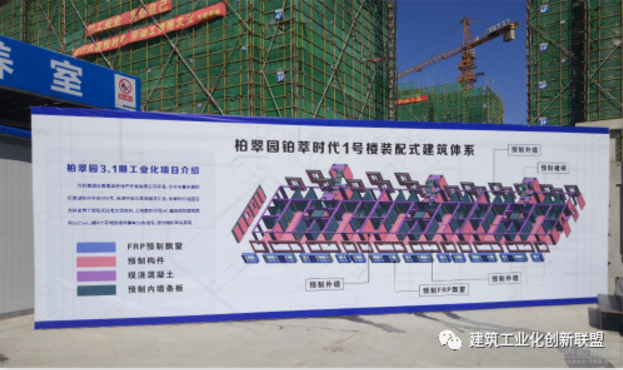

3年前,刚来到万科柏翠园项目工地的朱春雨还是打杂工,柏翠园是吉林省、长春市两级装配式建筑试点首个示范项目,朱春雨也第一次接触到了装配式建筑施工方法,一有空就向老师傅们请教,并学习了网上能查到的所有资料。

2018年9月,朱春雨来到西宸之光项目,22栋住宅楼均采用新技术,装配率超60%,这为朱春雨提供了大展身手的机会。此时,经过一年多时间的学习和沉淀的他实操经验十分丰富。

长春万科地铁置业发展有限公司的土建工程师高彦雷告诉记者,如今,仅有24岁的朱春雨已经成为带领十五六位工人负责三栋楼吊装工作的专业技术负责人,而一般情况下,一个建筑工至少要熬上5年才能成长为普通的技术人员,是新技术给年轻建筑工人提供了难得的成长机会。不仅如此,新技术对老建筑人来说也是职业生涯中的重要转折。吉林省苏通建筑工程有限公司的蒋佳慧在建筑行业摸爬滚打了七八年,是从放线工成长起来的技术员,这也是他首次接触装配式建筑施工。

“有幸学习这种新技术后,上升空间更大了,完成这个项目,再到其他实施装配式的项目工地就是骨干成员了。”蒋佳慧说,如今,他每天都在主动学习,虽然累,却越来越有动力。

工作环境变好 收入也在增加

“进入现场,物料都井井有条,看起来就美观很多。”蒋佳慧表示,以前施工现场到处都是材料,粉尘与锯末子齐飞,工人们灰头土脸,也很耗体力。尽管工资不菲,年轻人却更愿意去餐饮服务业。在建筑行业,工人老龄化已成为普遍现象,尤其是像放线工、木工、钢筋工这种需要长期积累经验的技术工种,更是稀缺的香饽饽。

“按照传统的建筑方法,一栋楼大概需要150个工人,现在只需二三十人,不仅人工成本大幅降低,而且都是标准化操作。”西宸之光项目工程合伙人常绪光告诉记者,传统建筑方式以手工作业为主,存在生产效率低、建设周期长、质量通病等问题,而装配式建筑的各构件都在工厂预制,质量更有保障,工人们只需根据数字编排,像搭积木一般进行标准化操作即可。

记者在施工现场看到,一块外墙的组装不到10分钟就能完成,时间提效22.94%,整体耗能至少下降30%,且节水节材,绿色环保。

“学这个不难,对年轻人非常有吸引力。”朱春雨说,为保证施工安全,项目只在白天施工,工人们的工作时间减少了,收入反而因工效快增加了。不过,新技术也有更精准的新要求,最难的就是钢筋精准定位和注浆工艺,预制的墙板套孔要和预留的钢筋完全契合,一个对不上都不行,必须保证零误差。为此,工人们也创新了很多小方法,如利用小镜子做辅助定位工具等。

面对新技术带来的挑战,密集且规律性的学习必不可少。蒋佳慧告诉记者,他和工友们每天至少保证两个小时的学习时间,包括例会、网络标准文件、兄弟公司交流等,从年初到现在,仅全公司范围的学习就组织了3次。

就业市场紧俏 前景广阔

“父亲那一代,没继续读书的年轻人都来建筑工地,到我这一代,选择变多了,愿意当建筑工人的年轻人越来越少。但在新技术的促进下,农民工必然走向产业化,我觉得会有越来越多的年轻人回到建筑工地。”朱春雨说。

2017年,住建部出台了《“十三五”装配式建筑行动方案》,明确提出到2020年,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上。从这一年开始,长春市通过政策引导、推进示范项目、加快产业园区建设等措施,已累计新建装配式建筑面积超200万平方米,今年计划开工的28个项目,装配式建筑面积就有130多万平方米。

“技术学习没有传统建筑方式那么难,因为有熟练工人手把手教,机灵好学的很快就能上手。我们今年新招的工人吴国龙,原来是力工,学了一个多月成为了信号工,负责指挥塔吊进行吊装作业。”高彦雷说。

据估算,吉林省目前从事装配式建筑施工的熟练工人大概有200人,就业市场非常紧俏。为助力行业发展,长春市政府还曾专门出台《关于加快发展装配式建筑的实施意见》,培育发展装配式建筑的专业化设计队伍,开展校企合作,设置装配式建筑相关课程,在建筑行业相关人才培养和继续教育中增加装配式建筑相关内容等。

“我们目前采用的方式是现用现培养,由工程师、技术人员自己培训,直接招成手不好找,真是太抢手了。”常绪光表示,新技术发展的时间毕竟还很短,很多人印象中的建筑工地可能还是脏乱差,观念转变需要时间,但肯定会越来越好。

作为装配式建筑发展的重要一环,人才始终是驱动行业高质量发展的重要资源。在装配式建筑备受关注的背景下,装配式建筑的人才需求明显增多,尤其是对装配式建筑施工过程中从事构件安装、进度控制和项目现场协调的人员的需求更大,亟需更加规范、更大规模、更高水平的装配式建筑施工员来填补相关领域空白。可长久以来,这类对专业素质要求很强的人员始终未被纳入国家认定的职业体系,也缺乏相关人才培养机制。因此,此次装配式建筑施工员被认定为新职业,可谓是促进装配式建筑健康发展的“及时雨”。

现阶段,如何利用好“装配式建筑施工员”这一新职业更好助力行业新发展非常值得关注。个人认为需从以下三个方面着重进行:

首先,要抓住职业教育这一“牛鼻子”,尽快将装配式建筑施工员纳入职业教育体系,构建完整、成熟的装配式建筑施工员教育机制。建议在行业主管部门指导下,由大专院校成立装配式建筑施工员专业建设、课程研发、师资队伍、招生就业、产业研究等教学指导委员会,同时加强校企之间的合作,形成共同招生、共同培养、毕业即就业的立体化校企运作模式以及现代学徒制的办学组织机制。在具体教学过程中大力推行装配式建筑项目现场施工教学、案例研究、实践实习等教学方式,实施以产学研合作、工学交替及顶岗实习相结合的现代学徒制人才培养模式,培养高素质、高质量、规模化的应用型建筑产业人才。

其次,抓住产业实践这一“硬方子”,尽快将装配式建筑施工员纳入产业工人培养体系。建筑人才的培养必须与产业深度融合,深度对接行业新要求、产业新方向、企业新技术。如山东省济南市一项目工地为了使传统建筑工人快速成长为装配式施工员等产业工人,采用了工程师结对帮扶、技能大比武、民工夜校等形式对这些建筑工人进行专项培训学习,不仅提高了他们作业效率,且通过这种专项培训形式培养出了一批又一批的新型技术人才。

最后,抓住考核评鉴这一“试金石”,尽快将装配式建筑施工员纳入住建行业人才考核评鉴体系。如浙江省绍兴市就借鉴了机动车驾驶员考核方式,在国内率先建立了“分散培训、统一考核”的装配式建筑产业工人技能培训考核评鉴模式。装配式建筑施工员作为产业工人队伍的新成员,可借鉴这一做法,通过改进装配式建筑产业工人技能评价方式,优化职业技能等级标准,完善职业技能等级认定政策,引导和支持企业、行业组织和社会组织自主开展技能评价,助力装配式建筑产业工人队伍培育。

总之,装配式建筑施工员有了正式职业名称后,不仅能提高建筑行业就业率,而且也能为建筑业的施工质量保驾护航,对行业未来发展也将起到积极助推作用,因此一定要抓住和利用好这一发展机会,更多地从拓宽职业发展空间、畅通人才流动渠道、创新企业激励机制等多个方面入手,多管齐下、综合施策,全力打造一支与装配式建筑产业高质量发展需求相匹配的高素质、稳定型、创新型、技能型人才队伍。

(责任编辑:奚雅青)

考试日历